Представьте русалку. Что, если я скажу, что образ, который возник в вашей голове, навеян западной культурой? Да, дева с рыбьим хвостом — плод чужой мифологии. Потому и сидеть на ветвях такая русалка не смогла бы: попробуй-ка взобраться на дерево с рыбьей половиной туловища. Не поскользнуться, удержаться, да и вообще пристроить там мягкую точку.

А у Пушкина красавица сидела. В чём же дело?

Как представляли русалок на Руси

В русском языке слово «русалка» впервые было замечено в 1740-х годах. Зато с XII—XIII веков в памятниках встречается древнерусское слово «русалия». В. М. Мокиенко пишет, что оно обозначало праздник Троицы и сопровождавшие его языческие обрядовые игры. Слово «русалка» — производное от названия этого праздника, если перевести буквально, «существо, чествуемое в праздник русалий».

У славян были и другие имена для русалок: водяная, шутовка, водяница, берегиня, мавка, майка. Считалось, что это один из самых опасных видов нежити, поскольку ими становились неупокоенные мертвецы. Обычно девицы-утопленницы, просто погибшие до свадьбы девушки или дети.

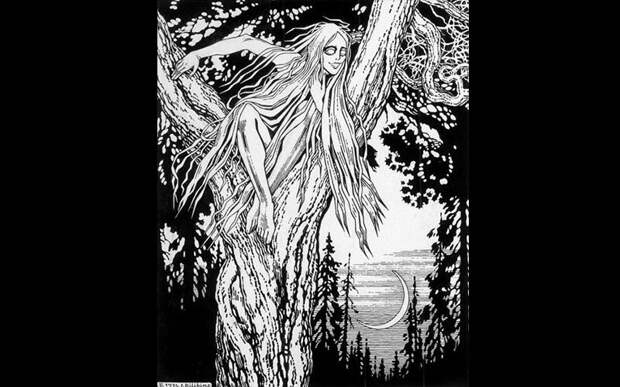

Русалок представляли нагими или одетыми в белую рубаху и с венком на голове, но обязательно с распущенными волосами. Как правило, зелёного цвета. Традиции по отношению к женщинам в этом смысле были непреклонны: незамужняя девица всегда носила косу, вышедшая замуж — две косы, собранные венком. Ходить с распущенными волосами себе никто не позволял.

Русалки же легко могли это делать, причём жили они не обязательно в воде. Согласно славянской мифологии, наткнуться на них было реально и в поле, и в лесу. Эти создания качаются на деревьях, нападают на людей, чтобы защекотать их до смерти, или поджидают путников на берегу реки, расчёсывая свои шикарные волосы.

Заметьте, ни о каком рыбьем хвосте речи не идёт. Потому что в русском фольклоре это атрибут других существ — фараонок, полудев-полурыб. Своё название они получили под влиянием библейского сюжета о затонувших египтянах, войске «фараона лютого», погнавшегося за Моисеем и евреями.

Море сомкнулось над головами египтян, а пострадавшие люди превратились в мифических существ с рыбьим хвостом. Даже коней не обошла эта участь. Девушек, воплощавших привычный нам образ русалки, прозвали фараонками, но отождествлять их с уже имевшейся в фольклоре девицей стали не сразу.

Напротив, в некоторых областях ничего не знали о фараонках. И у Пушкина на ветвях сидит традиционная славянская русалка — девушка с распущенными волосами и без рыбьего хвоста. Взобраться на дерево и расположиться там не составило для неё труда, ведь у нашей русалки есть то, чего не хватает западному аналогу. У неё есть ноги.

Современный образ мифической девы, конечно, далёк от исконных представлений. Зато теперь вы знаете, зачем Александр Сергеевич поместил на дерево магическое существо.

Свежие комментарии